INTRODUCTION

« Le drame de la ville, c'est qu'elle ne trouve son ordre, les conditions de son épanouissement que sur le plan international, elle dépend de « logiques » à très large rayon. Il lui faut la complicité du dehors. Les fées qui la favorisent sont étrangères. »

Fernand Braudel

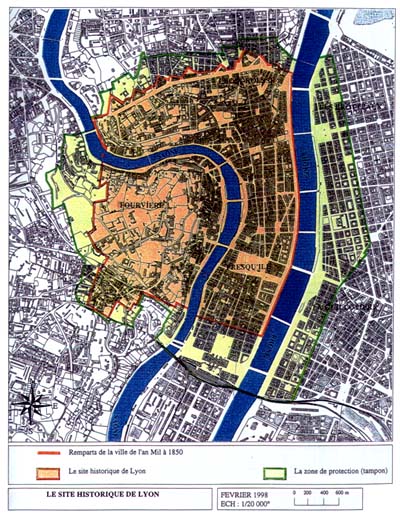

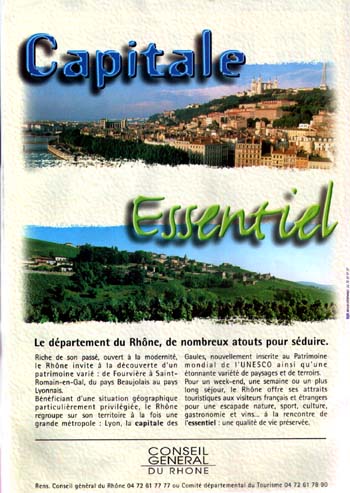

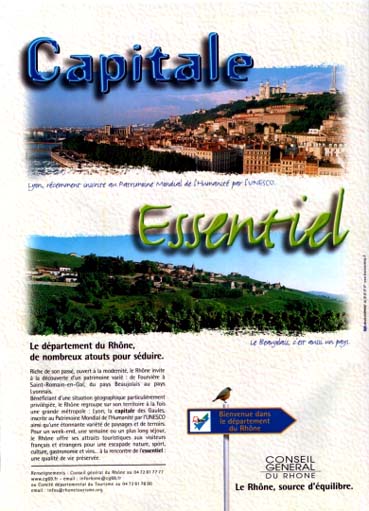

Le site historique de Lyon au Patrimoine mondial de l'Humanité ! Le 5 décembre 1998 - date officielle-, à la veille de la Fête des Lumières, les Lyonnais accueillaient l'heureuse nouvelle avec joie et fierté, mais aussi avec une surprise non dissimulée. Fiers, oui, les Lyonnais l'étaient et avaient raison de l'être ! S'ils n'étaient pas certains de saisir tous les enjeux, implications et réelles significations de cette reconnaissance internationale, les habitants de la capitale rhodanienne pouvaient désormais se réjouir de « cette haute distinction » 1 , du prestige de voir le coeur de leur cité (le Vieux Lyon, Fourvière, les Pentes de la Croix-Rousse et la Presqu'île) rejoindre des sites tels Venise, le Mont St-Michel, St Petersbourg, Prague, parmi la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'événement ne provoqua toutefois pas l'exaltation des foules comme à Edimbourg 2 en 1995 : rares furent les Lyonnais descendus dans la rue afin de manifester leur allégresse. Les habitants ont ainsi vécu l'inscription comme « quelque chose qu'on leur apportait sur un plateau » 3 , telle une reconnaissance surgie de nulle part. L'impact de l'inscription d'un bien culturel sur la Liste de l'Unesco varie considérablement d'un pays à l'autre, notamment en fonction de la sensibilité de l'opinion publique à la valeur de son propre patrimoine 4 , mais aussi et surtout à la notion de "Patrimoine mondial". Or « bien qu'aucune enquête d'opinion internationale ne semble avoir été réalisée sur le sujet, l'un des premiers constats qui s'imposent à l'observateur attentif, est celui de la faible notoriété et de l'image souvent floue du concept (...) et des actions menées pour le protéger » 5 . "Inscrit" ou "classé", les deux termes n'ont pas la même signification lorsque l'on se réfère aux textes ; pourtant même les élus, les médias et leaders d'opinion les confondent, utilisant indifféremment ces adjectifs pour désigner la distinction dont bénéficie le site historique de Lyon depuis plus d'un an. Il y aurait donc ici matière à communiquer pour les collectivités locales, d'autant plus qu'au niveau international, les moyens actuellement mis à la disposition de l'Unesco pour la sensibilisation des médias et du public apparaissent dérisoires relativement à l'ampleur de la tâche.

Issue de la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972 à Paris, lors de la conférence générale de l'Unesco, la Liste du Patrimoine mondial recense à nos jours 582 sites - dans 114 pays. Seuls figurent sur cette Liste, les sites identifiés et désormais protégés de par leur "valeur universelle exceptionnelle". Ceux-ci représentant « les meilleurs exemples possibles du patrimoine culturel et naturel » 6 , leur protection devient alors une responsabilité internationale collective tout en induisant une certaine responsabilité au niveau local. Nous noterons que l'Unesco n'élit pas la plus belle ville du monde, mais sa spécificité et son authenticité. L'objet de la Liste du Patrimoine mondial consiste à attirer l'attention de la communauté internationale sur la richesse et la diversité de son patrimoine, ce qui conduit alors à adopter une pensée, une vision nouvelle du patrimoine. Héritage des pères (selon l'étymologie) qui se transmet de génération en génération, celui-ci n'est plus alors une 'une affaire de clocher' 7 , de possession personnelle, de hiérarchie ou de classement, mais une richesse à partager, valoriser et faire connaître au plus grand nombre. Cette Liste a progressivement intégré plusieurs catégories tels les monuments historiques isolés, puis des ensembles ou secteurs urbains, et enfin des sites, 'oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature' 8 - cas de Lyon. Sans aller jusqu'à la notion d''inscription' qui semble particulièrement floue aux yeux du grand public, quelques lacunes ont d'autre part été enregistrées concernant la connaissance même de l'avènement du site historique de Lyon, et encore davantage la maîtrise des raisons et de la procédure engagée qui ont permis d'aboutir à ce titre prestigieux.

Un sondage IPSOS sur la vision de la ville qu'ont les Lyonnais et plus largement les Français, réalisé pour la municipalité, dévoilait ainsi que neuf Français sur dix et 45% des Lyonnais ignoraient encore, en juin 99, que la Cité des Canuts était entrée dans les rangs du Patrimoine de l'Humanité 9 . Bien que l'Office du Tourisme se soit emparé de la nouvelle très rapidement, Lyon aurait-elle plus fait preuve de 'savoir-faire' que de 'faire-savoir' ? Balbutiante, 'assez discrète' 10 , un peu tardive, 'pas assez forte' 11 à ses débuts, la communication des collectivités a parfois été jugée trop modeste au moment même de l'inscription, ceci jusqu'au vote au Conseil municipal 12 en septembre 1999, d'un plan de communication sur trois ans, relatif à l'image de Lyon suite à la reconnaissance de la valeur de son patrimoine. Annick Lioud, salariée de l'association Renaissance du Vieux Lyon, emploie même le terme de 'sous-information' 13 . Malgré une connaissance de plus en plus répandue du label attribué au patrimoine lyonnais, nombreux sont encore ceux qui associent le site historique au seul Vieux Lyon. De même, si l'inscription d'une partie de la ville leur apparaît légitime, les habitants de la Capitale des Gaules ne comprennent pas forcément les raisons du classement de la Presqu'île, quartier ne représentant à leurs yeux que peu d'intérêt historique et ne reflétant pas les plus beaux aspects de la cité. Cette incompréhension partielle trouve principalement son origine dans la relative méconnaissance des critères retenus par l'Unesco. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont ni la beauté ni l'ancienneté de certains lieux du site qui ont décidé les experts à lui décerner le titre prestigieux de 'Patrimoine mondial de l'Humanité', mais deux critères beaucoup plus significatifs, les critères ii et iv de la convention :

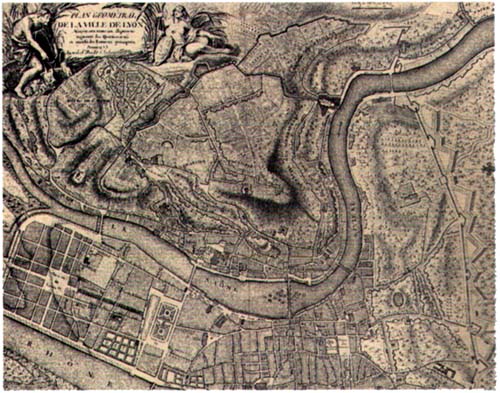

- le témoignage exceptionnel de la continuité de l'installation urbaine sur plus de deux millénaires, sur un site à l'énorme signification commerciale et stratégique, où des traditions culturelles en provenance de diverses régions de l'Europe ont fusionné pour donner naissance à une communauté homogène et vigoureuse ;

- la façon dont Lyon s'est développée dans l'espace, illustrant de manière exceptionnelle les progrès et l'évolution de la conception architecturale et de l'urbanisme au fil des siècles.

L'Unesco a ainsi élu 2 000 ans d'histoire, de vie et d'habitat continu ; l'originalité d'une richesse architecturale présentant plusieurs périodes et styles successifs sans cacophonie, ni destruction ; mais encore et surtout la continuité à venir de cette évolution urbanistique, c'est-à-dire l'inscription de la défense du patrimoine dans la modernité. M.Todor Krestev, expert de l'ICOMOS -organisme de l'Unesco dont la mission consiste à évaluer les sites et leur authenticité-, a en effet tenu à s'assurer que la ville ne s'enfermerait pas dans la contemplation de ses acquis patrimoniaux au détriment de la création, en inscrivant à sa visite des symboles tels l'Opéra de Jean Nouvel et la Cité Internationale de Renzo Piano.

La population n'a pas non plus totalement mesuré l'ampleur des procédures préalables à cette inscription, considérée davantage comme le constat légitime d'une richesse culturelle et rarement comme le fruit d'un travail d'équipe, d'un travail intensif et de longue haleine que fût la mobilisation des pouvoirs publics et la constitution du dossier de candidature ! En réalité, l'aventure commence en 1995, sous l'impulsion de Régis Neyret, président de Patrimoine Rhônalpin, ancien président de la Renaissance du Vieux Lyon et alors futur coordinateur du projet. Sur son conseil et au nom de la Renaissance du Vieux Lyon (RVL), Denis Eyraud 14 suggère à Raymond Barre, maire de Lyon, et à Denis Trouxe, adjoint à la Culture et au Patrimoine, de poser la candidature du Vieux Lyon au Patrimoine mondial de l'Humanité. L'idée semble séduire ces derniers qui autorisent la RVL en novembre 1996, à inviter le Directeur Général de l'Unesco aux festivités de son cinquantenaire. Celui-ci se fait représenter par M. Azzedine Beschaouch, qui fait part de son avis très favorable à la candidature tout en conseillant d'élargir le secteur en question à un ensemble plus vaste 'réunissant en une seule entité les témoignages des siècles d'apogée de Lyon' 15 . Un Comité de pilotage, formé de représentants de la Ville de Lyon et de l'Office du Tourisme, du Conseil Général du Rhône, de la Région Rhône-Alpes, de membres de services déconcentrés de l'Etat tels la DRAC et de divers acteurs des milieux associatifs concernés, est alors réuni par la municipalité afin de définir la pertinence d'une candidature, la date de son dépôt, les grands axes de l'engagement : partenaires, degrés et natures de leurs implications...

Comité de pilotage

- Denis TROUXE, Adjoint au Maire de Lyon délégué à la Culture et au Patrimoine, Président.

- Abraham BENGIO, Directeur régional des Affaires Culturelles.

- Sylvène BREGEAULT, Chargée de mission au cabinet du Président du Grand Lyon.

- Nicolas BORY, Ingénieur Aménagement urbain de la Ville de Lyon.

- Henry CHABERT, Adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme.

- Jany DHERVILLEZ, Agence d'Urbanisme du Grand Lyon.

- Bernard GAUTHERON, de la DRAC Rhône-Alpes.

- Marie-Thérèse GEOFFROY, Maire du 5è Arrondissement.

- Frédéric GUILIANI, Délégué Général au Conseil Général du Rhône.

- Xavier de LA GORCE, Secrétaire Général de la Ville de Lyon.

- Bernadette ISAAC-SIBILLE, Députée du Rhône.

- Michel KNEUBUHLER, de la DRAC Rhône-Alpes.

- Christian LAMELOISE, Président de l'Office du Tourisme de Lyon.

- Jean-Gabriel MORTAMET, Inspecteur Général des Monuments Historiques.

- Joseph PAYEN, Président de la Commission de Fourvière

- Christèle PEYRACHON, Conseil Général du Rhône.

- Christian PHILIP, Premier Adjoint au Maire de Lyon.

- Philippe ROSSET, Directeur des Archives Départementales.

- André SOULIER, Adjoint au Maire de Lyon délégué au Rayonnement.

Un groupe de travail chargé de la mise au point du dossier de candidature est également constitué de janvier à mai 1997 autour de Régis Neyret et de Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments Historique de Lyon et du Rhône.

Groupe de travail

- Simone BLAZY, Conservateur au Musée Gadagne.

- Thierry DAHAN, Délégué général à la Culture de la Ville de Lyon.

- Jeanne-Marie DUREAU, Conservateur des Archives Municipales.

- Denis EYRAUD, Président de la Renaissance du Vieux Lyon.

- Pierre FRANCESCHINI, Architecte des Bâtiments de France.

- Jérôme FRANCOU, Architecte du Patrimoine.

- Henri HOURS, Historien.

- Jacques LAFARGUES, Conservateur du Musée de la Civilisation gallo-romaine.

- Régis NEYRET, Chargé de mission Patrimoine Ville de Lyon.

- Yves NEYROLLES, photographe du Site historique de Lyon.

- Michel NICOLAS, Président des Amis du Musée des Beaux-Arts.

- Didier REPELLIN, Architecte en chef des Monuments Historiques.

- Daniel RENNOU, Architecte des Bâtiments de France.

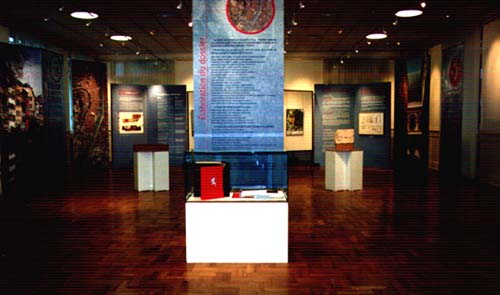

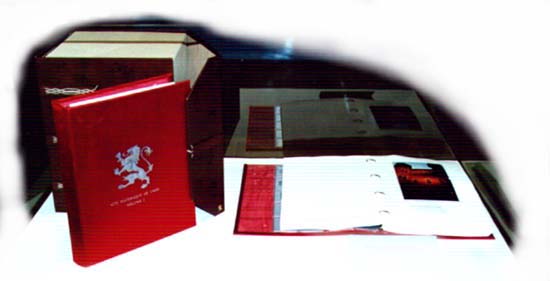

Cette équipe a été chargée d'effectuer la tâche colossale des recherches historiques, des plans, de la réalisation de photographies, de la présentation des textes juridiques en vigueur... pour aboutir à une réussite officielle et artistique : un dossier réalisé dans la pure tradition des 'reliures à la lyonnaise' et présenté dans des classeurs recouverts de soie tissée Jacquard aux armes de Lyon. Chaque proposition d'inscription doit en effet, selon la Convention génératrice de la Liste du Patrimoine mondial, être présentée «sous la forme d'une explication raisonnée sur l'imprimé approprié et doit fournir toutes les informations utiles, afin de démontrer que le bien proposé est bien de valeur 'universelle exceptionnelle" ».

En juin 1997, le Ministère de la Culture présente ce dossier à l'Unesco. Conformément à la procédure, le Centre du Patrimoine mondial de l'Unesco vérifie le dossier puis le transmet à un organisme expert : l'ICOMOS. Un expert, M.Todor Krestev est ensuite accueilli à Lyon afin d'évaluer la valeur du site (en janvier 1998). Cependant cette lourde procédure et cet investissement considérable, pourtant essentiels à la consécration du 5 décembre 1998, demeurent particulièrement mal connus du grand public.

Dans ce contexte, multiples étaient, et sont toujours dans une moindre mesure, les matières à communiquer pour les collectivités. Lorsqu'il s'agit de permettre aux habitants de mieux appréhender leur environnement et les évolutions du milieu dans lequel, avec lequel, et parfois pour lequel ils vivent, la question de la nécessité, du devoir ou de l'opportunité d'une communication institutionnelle locale mérite d'être posée. En réalité, chacune de ces dimensions semble présente. Pierre Zemor définit plus généralement la communication publique comme « la communication formelle qui tend à l'échange et au partage d'informations d'utilité publique, ainsi qu'au maintien du lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques » 16 . Cette définition renvoie entre autre aux obligations juridiques d'information du citoyen et de mise à disposition des données publiques désormais exigées des institutions publiques.

Ce "devoir de publicité" 17 , fréquemment associé dans les esprits à la légalité même d'une décision ou à la régularité d'une procédure relative à l'intérêt général, est précisé par de nombreux textes de loi, notamment celui du 17 juillet 1978, mais il répond aussi à un ensemble de règles implicites entre gouvernants et gouvernés. La légitimation des dirigeants et de leurs actions n'étant jamais acquise, la communication publique locale constitue, en effet, un moyen de faire connaître une institution, ses actions, ses produits ou services. Elle rejoint en ces points quelques aspects de la communication d'entreprise! La perspective tracée par Pierre Zemor souligne également l'impossible limitation de la communication publique à la stricte notion d'information. Le maintien du lien social nécessite en effet d'agir ou de tenter d'agir sur les individus, leurs comportements, leurs idées. Il s'agit « d'entraîner l'adhésion du plus grand nombre à l'accomplissement d'une tâche collective » 18 ou d'une action publique.

A ce titre, la communication des collectivités territoriales doit être efficace ! Elle doit convaincre en séduisant, et ne pas être un simple 'bombardement d'informations' 19 . Parmi ses défis majeurs figure tout naturellement le souci de sensibiliser les populations, de les fédérer autour des projets de l'équipe politique en place, et finalement d'économiser des interventions réglementaires. Jean-Marie Cotteret et Claude Emeri attribuent ainsi deux fonctions à la communication : celle d'informer mais aussi celle de modifier les préférences 20 . Or l'efficacité des messages sous-entend la pratique d'une 'communication de la relation' ou du semblant de relation : les usagers doivent ressentir une écoute et une réelle prise en compte de leur avis, et de leurs centres d'intérêts pour s'impliquer davantage dans la vie de la communauté locale. Dès cet instant, les frontières entre communication institutionnelle, attachée à l'exercice du pouvoir, et communication politique, attachée à la conquête et à la conservation du pouvoir, se révèlent beaucoup plus floues et perméables que les professionnels de la discipline ne veulent le reconnaître. En effet, comment distinguer dans la communication d'une institution, la part qui revient à l'accompagnement d'une politique préalablement délibérée et revêtant un caractère institutionnel, de celle qu'il incombe de rapprocher des préoccupations partisanes de maintien au pouvoir ?

De nombreuses interrogations ont ainsi vu le jour quant à l'attribution du bénéfice du plan triennal de communication lancé par la Ville de Lyon à l'issue de l'inscription du site historique à un an des nouvelles élections municipales. Certains journalistes ont noté qu'une telle campagne arrivait à point nommé pour redorer le blason de l'équipe en place, malgré l'insistance de cette dernière à rappeler qu'une année sépare la date d'achèvement de la campagne (2002) de l'échéance électorale de 2001, et qu'il y a eu unanimité pour le vote au Conseil municipal (sauf 2 abstentions du FN), ceci excluant de fait une vision partisane de l'action menée. Quoi qu'il en soit, il semble très important de souligner qu'une communication publique, institutionnelle, ou politique, ne peut remplacer et repose à l'origine sur une volonté politique ; qu'il s'agisse d'action(s), de projet(s) politique(s) ou tout simplement de l'importance accordée à la communication générale ou à un thème particulier de communication.

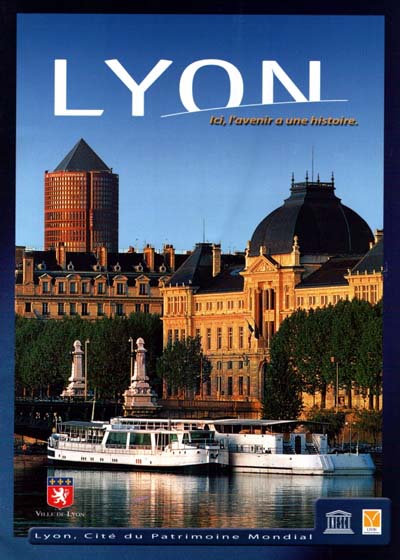

Phénomène de mode en adéquation avec l'intérêt croissant du public pour le patrimoine ; enjeu d'image institutionnelle ou touristique ; projet dont les retombées sont politiquement orientées ou vouées à terme à un satisfecit personnel ; réponse à une obligation juridique ou morale ? La nécessité d'une communication publique sur le site historique lyonnais semble s'imposer. En effet, il ne peut y avoir de vie municipale, départementale ou régionale sans communication. L'élu doit dire ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Les sondages ont d'autre part dévoilé que la nouvelle de l'inscription n'était pas encore véritablement et précisément intégrée par l'ensemble de la population. L'opportunité d'une telle communication s'impose également, car chacun des échelons territoriaux concernés par la localisation du site promu peut en retirer un certain bénéfice, une valeur ajoutée à la fois sur les plans politique, institutionnel, économique et touristique. Mais faut-il affirmer pour autant que toutes ces collectivités territoriales auraient dû s'intéresser aussi intensément au projet, à l'inscription et communiquer de manières similaires ?

Cette étude comparative des politiques de communication du Conseil Général du Rhône et de la Ville de Lyon sur l'inscription du site historique lyonnais au Patrimoine mondial de l'Humanité révèle des perceptions différentes de l'événement et de la communication à déployer à ce sujet. Ce travail met également en exergue les contraintes et la nécessité d'une certaine cohérencedes démarches ebntreprises. Ces deux approches non identiques conduisent à s'interroger sur les raisons de telles divergences et leurs poids respectifs. Si les compétences propres à chacune des dimensions territoriales et les degrés d'implication dans le projet interviennent incontestablement dans la définition de ces deux politiques, les lignes générales de communication, les personnalités des institutions et de leurs dirigeants, leurs ambitions paraissent également constituer des éléments très déterminants.

Afin de mieux percevoir les enjeux et mécanismes d'élaboration de ces stratégies de communication publique, ce travail s'appuie principalement sur une analyse des discours et perceptions de divers acteurs représentatifs de la scène publique.Par souci d'impartialité, la démarche adoptée revêt la forme d'entretiens semi-directifs approfondis, effectués auprès de responsables de la communication, qui de la Ville de Lyon, qui du Conseil Général du Rhône, qui du milieu associatif et culturel, ainsi qu'auprès de personnes tout particulièrement concernées par l'inscription du site historique de Lyon au Patrimoine de l'Unesco. Complété par une recherche bibliographique, cet outil a permis de lever le voile sur les relations entre les différents protagonistes, et leur rôle dans la mise en place des politiques de communication.

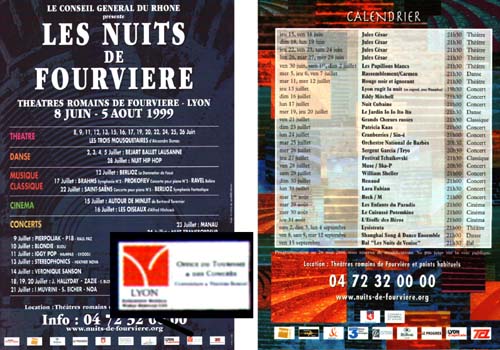

Cette recherche est, d'autre part, le fruit de l'observation de diverses actions de communication plus ou moins directes, relevant des médias ou du hors-médias, tels l'organisation d'une exposition fixe puis itinérante, les discours présents dans les publications de la Ville -LyonCité, Lyon, Cité du Patrimoine mondial...-, du Conseil Général -Le Rhône en découverte...- et du milieu associatif -Le Journal de la Renaissance du Vieux Lyon, Départements, Le courrier des départements...-, les communiqués et dossiers de presse, les campagnes d'affichages, les sites Internet, les journées de formation. Divers documents officiels, mis à la disposition du public via les bulletins municipaux, les dossiers de presse et rapport d'activité ont également concouru à cette analyse. Cet échantillon documentaire met en lumière la variété des outils et la diversité de leurs combinaisons, c'est-à-dire la multiplicité des stratégies possibles.

Enfin, j'ai pu assister à la réunion-bilan de l'enquête "Patrimoine" effectuée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie à propos de la vision de Lyon par les Lyonnais. Cette expérience s'est révélé particulièrement intéressante puisqu'elle permet de mesurer l'impact des politiques de communication antérieures, de même que les efforts plus ou moins ciblés à déployer. La présence de nombreux responsables concernés par la communication relative au site lyonnais a de plus procuré, autant d'indices supplémentaires concernant la position de chacun sur le thème.

Ce travail remarque ainsi l'existence d'un projet de communication assez ambitieux de la part de la Ville parallèlement à une communication que l'on pourrait qualifier d'arrière-plan, beaucoup plus effacée et indirecte de la part du Conseil Général. Cependant, si ce dernier ne semble pas avoir saisi l'opportunité de l'inscription du site historique en terme d'enjeu d'identité, d'affirmation de l'image de l'institution et de son action, l'hypothèse d'une coopération entre les deux collectivités paraît plus adéquate que celle d'une concurrence impitoyable - ce qui ne réfute toutefois pas l'existence possible de tensions. Adaptation contrainte, concertation ou équilibrage 'naturel' de deux lignes de communication différentes, le souci d'une certaine cohérence sur un même territoire de communication semble avoir conduit à une sorte de complémentarité.

Sans avoir l'ambition de révéler le monde et des règles du jeu intangibles de la communication publique, cette étude comparative de deux cas concrets de communication sur un même thème, permettra, espérons- le, d'éclairer quelque peu la complexité et la multiplicité des éléments à prendre en compte dans l'élaboration d'une stratégie de communication locale. Pour une meilleure compréhension de la nécessité, des enjeux et des opportunités à communiquer sur cette reconnaissance de l'Unesco, l'analyse ne pourra cependant faire l'économie d'une sorte d'état des lieux préalable autour du site historique et de son inscription.